earth濫捕與氣候變遷 美沙丁魚減9成

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】以往海岸「擠得像沙丁魚一樣」的景象已不復見。據統計,美國西部沿岸沙丁魚數量10年來急遽減少,數量目前已減少高達9成,原因與濫捕及氣候變遷有關。當地政府打算最快在今年內全面實施禁捕令,但對於禁捕令,部分團體則持反對立場。

根據負責管理加州、奧勒岡與華盛頓州海岸320公里內漁業活動的「美國太平洋漁業管理委員會」指出,美國西部沿岸沙丁魚數量從2007年的84萬公噸,到目前只剩下15萬公噸,因此,預計近日內將決定是否在今年實施禁捕令,而一旦實施禁捕令後,恐將影響漁民生計。

研究人員葛里芬表示,「一般捕捉沙丁魚的漁民,也會捕捉其他鯖魚或烏賊等海洋生物,但若沒有沙丁魚,將造成漁民生計困難。」

【海獅、海鳥無食物】

國際海洋保育組織OCEANA研究人員恩提科納普指出,沙丁魚減少也不斷造成褐鵜鶘等食魚鳥類死亡消息,他呼籲美國政府應立即推出長期性措施來提升沙丁魚數量。

「海獅與海鳥自2013年起傳出缺乏食物,鵜鶘更是自2010年就被發現也缺乏食物來源。大家都心知肚明這些掠食者的食物來源已愈來愈少,」恩提科納普說,日前加州南部更曾發生數千隻缺乏營養的海獅被海水沖刷到沿岸。

不過,對於是否全面禁捕沙丁魚,美國華盛頓州奎納特印地安民族(QIN)代表強森史頓則持反對意見,「過去部落已獲得條約賦予捕魚的權利,預計今年7月捕魚季節啟動後,仍將捕捉1千公噸沙丁魚。」

【濫捕與氣候是主因】

根據研究人員指出,導致沙丁魚數量減少原因除濫捕外,還可能與環境及氣候變遷有關。華盛頓大學日前便公布1份研究報告指出,人類漁業活動會加劇餌料魚(forage fish )數量低點的週期,導致沙丁魚或鯡魚等魚類數量逐漸逼近危險值。

2012年加勒比海域也曾傳出沙丁魚劇減,科學家最後則將原因歸咎於氣候變遷,因為沙丁魚食物來源浮游生物受氣候影響出現減少。據了解,當時委內瑞拉沿岸一帶沙丁魚數量曾大減87%。

文章@https://anntw.com/articles/20150409-Tu5M

earth台灣面對極端氣候其實很脆弱,為什麼還有人覺得氣候變遷只和北極熊有關?

文:吳宗懋

「氣候變遷」這個詞,從教科書裡到捷運站外的綠色和平組織(Greenpeace),台灣人似乎已經從過去的了解熟悉,開始轉為近幾年的麻痺無感,然而說到氣候變遷,許多人除了全球暖化和北極熊之外,就近乎一無所知了,而許多人自認對於氣候變遷的了解,也往往充滿誤解。

開冷氣、吃肉是造成全球暖化的最大原因?

不知道從什麼時候開始,「節能減碳」和「資源回收」成為全民皆知的口號,隨手關燈拔插頭、冷氣溫度設定在26度、多搭乘大眾運輸交通工具、國中小營養午餐周一素食日等等政令宣導一一推出,試圖傳達「全民減碳救地球」的觀念。

「科學家證實全球暖化有90%起因自人類活動。」台灣年總排碳量高達2.5億公噸、人均年排碳量高達10.8公噸(佔全球排碳量1%,排碳密度高居世界第一),許多人就此以為正是平常我們開燈、開車、使用電子產品,造成人均年排碳量如此驚人。

然而攤開數據,算入各部門的電力消費後,民生排碳量僅佔總排碳量的12%,且持續呈下降的趨勢,剩下有超過70%的排碳量來自於工業(佔比約50%)、能源(煉油、石化產業)、及運輸部門,就算2300萬台灣人一天都不排碳(連呼吸也不能),也不夠中鋼生產2天。

更不用說拒絕公布數據,卻被預測年排碳量佔台灣總排碳量四分之一的台塑集團了;由此可知,人均排碳量高達10.8公噸,實際上是每人平均分擔工業排碳後的結果,民生人均年排碳量僅1.3公噸,也就是我們被強迫背負了90%的工業排碳汙名。

透過每個人一點一滴的節能減碳,的確多少有助於減緩,但問題的癥結點卻好像始終被刻意隱匿,教科書與政令宣導中,往往把氣候變遷歸因於民生節能減碳不力,而刻意不談能源與工業部門過度排碳、以及用電效率低落的問題,也造成了不論民眾如何努力地節能減碳,也永遠得背上極高排碳這個沉重負擔的悲劇。

Photo Credit: Da-Eye @ Flickr CC BY SA 2.0

限制碳排放就一定會傷害經濟發展?

此時,很多人便會大聲斥喝:「你們環保團體就是反發展!」,在許多台灣人的觀念裡,其實也不見得不知道工業排碳是全球暖化的元凶,但在國家發展和經濟成長的前提下,天文數字般的工業排碳量也是種「必要之惡」,許多企業也常常以成本提高將會喪失競爭力,威脅要外移出走來合理化其過度排碳。

或著,另一種觀念則認為經濟發展和氣候變遷之間是場零和遊戲,相互矛盾而永遠無法找到一個平衡。然而近期國際能源總署(IEA)公布了2014年的數據,全世界在碳排零成長下,經濟仍然成長3%,包括德國、丹麥、英國等許多國家在內,皆在減少碳排的情況下,仍然維持經濟成長。

因此高污染工業不積極於減碳技術更新,才是問題所在。限制碳排放並不等於一夕之間要完全限制工業發展,而是落實世代正義,漸進地自化石燃料撤資,轉投資作技術更新、發展替代產品、積極產業轉型,除了有力減緩全球暖化,更能在未來化石燃料逐漸用盡時,不至於措手不及。

氣候變遷僅是「自然科學議題」?

或許是因為國高中課本皆僅在地球科學的部分提及氣候變遷,而災難電影中出來講話的也往往都是白髮蒼蒼的外國科學家,也因此造成了氣候變遷的研究與解藥都必須是來自自然科學的迷思。

然而,除了最常被討論的經濟發展與氣候變遷的關聯之外,近年來國際氣候政治在氣候變遷的議題上扮演越來越重要的角色,此外,財務機制、人權發展、社會正義等不同領域的子題,皆在氣候談判中被熱烈討論。

由此可見,氣候變遷不僅限於自然科學領域,而是一個跨領域需要多元面向關注的議題,因此,除了過去地科課本上溫室氣體造成全球暖化進而誘發極端氣候的教條,我們同時更應該關心,在氣候變遷上最直接關乎你我命運的國際關係與政治談判。

氣候談判就只是「京都議定書」和「哥本哈根」?

說到氣候政治談判,許多人一定琅琅上口課本上管制溫室氣體排放的「京都議定書」,甚至是限制氟氯碳化物的「蒙特婁議定書」,更進一步,或許有人對於2009年的哥本哈根氣候會議也略有印象,因為當年地球升溫應該被控制在攝氏2度C的概念被正式提出(也促成了後來的知名紀錄片《正負2度C》)。

然而京都議定書於1997年簽訂,許多台灣人的氣候變遷觀念也從1997年起就此停滯了將近二十年,事實上,就在今年底的巴黎氣候大會(COP21)上,即將產生一份新的國際氣候協議(Paris Agreement,暫譯「巴黎協議」),並於2020年京都議定書展延到期後,正式取而代之成為新的規約。

許多人很習慣把國際氣候談判笑稱為鬧劇,很大的原因是因為許多人唯一有印象的國際氣候談判,就是2009年本來頗具野心要產出「哥本哈根協議」以取代京都議定書,最後卻在一片混亂中閉幕,留下一份只有少數國家認可、卻不具法律約束力的聲明,被戲稱為「史上最糟的氣候談判」的哥本哈根會議(COP15)。

然而在國際氣候談判這樣特殊的國際建制之下,雖然難以一次邁出一大步,卻仍是以穩定而密集的小步伐,在近幾年發展出包括ADP、綠色氣候基金、華沙損失與損害機制、各國須提交國家自主貢獻(INDC)等重要結論與進程。

而在今年2月最新在日內瓦召開的工作小組會議上,也已經正式產出了巴黎協議的草案,並將於接下來的幾個月,透過工作小組持續討論,配合各國的自主貢獻(目前包括歐盟、美國、俄羅斯、墨西哥等國皆已繳交),於年底的巴黎氣候大會正式簽屬巴黎協議。

氣候變遷真的影響到我們是很久以後的事吧?

「所以氣候變遷會怎樣?我現在也好好的啊」很多人以為,氣候變遷目前只和北極熊、或是一些不知名的小島國家的存滅有關。然而2014年創下有紀錄以來最熱的一年、海平面持續上升、降雨強度與集中度愈加惡劣,導致水旱災頻傳、超級颱風的頻率愈來愈高;或許不會是這三到五年,但對未來世代來說,世界末日般的場景,將不再只隨著災難片下檔而消失,而是天天真實上映。

根據風險評估公司Verisk Maplecroft最近發表的報告,台灣在全世界最容易受極端氣候威脅城市排名中名列第8,而過去幾年的莫拉克風災、麥德姆颱風、到目前我們所面臨的60年來最大旱災等愈加強烈的極端氣候,都反映了報告中「颱風侵襲亞洲的次數可能會減少,但卻更強烈」的敘述。

而根據世界銀行的報告,台灣是全世界面對極端氣候脆弱度最高的國家,很多人以為我們離吐瓦魯或是萬那杜被極端氣候肆虐的命運還很遠,卻沒有意識到我們正身處其中,而這樣的沒有意識,也把我們逼向一個更危險的境地。

最後,許多人心裡的最終疑問:「那憑我個人的小小力量,能改變什麼?」誠如前面所說,個人節能減碳能達成的效果相當有限,加上台灣並非聯合國氣候變遷框架協議(UNFCCC)的官方締約國,因此不受規範也沒有提出減碳承諾的義務,然而這並不代表我們就只能坐等世界末日到來而什麼都不做。

作為個人,改變麻木無感的態度,開始積極關注國際氣候談判狀況,了解年底的新氣候協議將會對台灣造成什麼影響,並監督政府提出減碳承諾,進一步,我們可以要求企業揭露排碳量,並在2016大選前,積極要求立委及總統候選人,提出台灣因應氣候變遷的調適與減緩策略,唯有現在開始行動,改變才有可能實現。

責任編輯:孫珞軒

核稿編輯:楊士範

核稿編輯:楊士範

文章@http://www.thenewslens.com/post/147449/

earth聚光熱發電「蒸發」鳥 惹惱環保人士(加州太陽報)

The Sun 加州太陽報

Controversy clouds bright solar powers 聚光熱發電「蒸發」鳥 惹惱環保人士

http://www.sbsun.com/environment-and-nature/20141118/ivanpah-solar-power-plant-officials-defend-project-in-wake-of-bird-deaths

位於加州拉斯維加斯東南方沙漠的伊萬帕發電廠,是目前全球最大的聚光太陽能熱發電設施,占地達1600公頃,設置超過17萬台定日鏡,把日光匯集到3部電塔機組,利用高溫驅動發電機做功產電,年發電量達1000GWh(10億度電),3座電塔發出的眩光只能用「此光只應天上有」形容。

當初興建時因為選址在沙漠陸龜的棲息地,造成數百隻陸龜死亡引發環保爭議,今年正式營運後,環保人士更是怒火中燒。由於系統聚焦時會造成周遭溫度上升,接近集光區的物體會瞬間燒焦、蒸發,因此電廠員工常可看到「一縷輕煙」,也成為當地昆蟲、鳥類的可怕殺手。有生態調查員聲稱,每隔2分鐘就可以看到蒸發煙霧,情況相當嚴重。

但鳥類死亡成因很多,每年有14億隻鳥兒被貓殺死、接近10億隻撞上高樓等等,針對當地鳥類數量、死因的調查正在進行中,預計明年能有具體結果出爐。電廠則回應說,公司正研發雷達、紅外線或聲納干擾系統,避免動物接近,並會做好廚餘、汙水、蟲類管制,避免鳥類為了覓食而接近電廠,也會重新調整定日鏡避免光線散逸。

文章@https://anntw.com/articles/20141119-7HYQ

earth孤獨行:人類的殘忍讓人類自己膽寒

一百年前,人們在亞馬孫河兩岸砍伐樹木時,發現一種十分奇怪的現象,在電鋸的轟鳴聲中,所有的動物都逃離了,惟有一種叫做樹虎的動物沒有走。

廣告

據記載,樹虎是非常怕人的。工人們深感奇怪,不明白這些樹虎為什麼不走。

他們找來動物學家桑普。桑普的話讓工人們吃驚,他說一定有一隻樹虎被樹膠沾在了樹上了,所以其他的樹虎才不走。大家仔細搜尋,果然發現樹榦上有一隻樹虎。原來,一千隻樹虎里,總會有一隻被樹膠粘住,從此再不能動彈。讓人感動的是,一動不動樹虎仍然能在世上活很多年。因為周圍的樹虎都會來輪番喂它。伐木工人聽了如此的說法被深深感動,他們將整棵樹移到森林的深處。於是,所有的樹虎也都跟著遷移了。

但多少年後,樹虎還是在世上滅絕了。因為它的毛皮非常昂貴。於是,有人先將一隻樹虎用膠粘在樹上,其他樹虎便相繼跟來,尋食餵養這只不能動的樹虎。善良使它們紛紛落入獵人的圈套。被貪婪者一網打盡。

一隻北極鼠,被獵人的夾子夾住了後腿,夾子又被纏在了樹上,除了等死,北極鼠別無選擇。但它沒死,直到一年後,它的後腿脫落,一瘸一拐地逃生了。而這一年中,總會有幾隻母鼠來餵養它。於是,人們又利用北極鼠的善良,將北極鼠捕獲。慢慢的,北極鼠同樣也被滅絕了。

南非沙漠里還有一種動物叫沙龍兔,沙龍兔之所以能在沙漠里成活不被乾死,完全是因為一種團結的精神。沙漠每兩年才會下一次像樣的雨水,這對於任何生命都極為珍貴。每次下雨,成年的沙龍兔都會跑上幾十里,不吃不喝,不找到水源絕不回來。每次它們都能把好消息帶給大家。它在返回來時,連洞也不進,因為沙漠中的雨水有時會在一天內蒸發掉。這又是沙龍鼠一兩年中惟一的一次正經補水。於是,為爭取時間,平日很少見到的沙龍兔群集的景象出現了。大隊大隊的沙龍兔,會在這隻首領的帶領下,跑上幾十里去喝水。

而那隻成年沙龍兔,一般都會在到達目的地後,因勞累而死去。又是人類,利用沙龍兔的這一特點,故意設制假水源,當大批沙龍兔到達地點後,卻發現那裡根本沒有水而渴死在沙地上。於是,捕獵者便不費吹灰之力地把它們裝入口袋。

動物的善良與奉獻精神,讓人類感動。而人類的殘忍,卻讓人類自己膽寒。據世界動物組織的調查表明,許多動物,如此善良、如此獻身的精神,正是它們繁衍的需要。這種善良與獻身,是它們代代相傳,永遠生存下去的基礎。世上沒有任何天敵能夠戰勝善良。只有人類做著滅絕善良的事。世上的許多動物,都是在善良的奉獻中被人利用,被人類滅殺的。所以人類要討論的問題,並不是殺生與不殺生的問題,而是滅絕還是保護善良的問題。

文章來源:作者博客

- See more at: http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2015/04/01/a1188238.html#sthash.2B5CoOiG.dpuf

廣告

據記載,樹虎是非常怕人的。工人們深感奇怪,不明白這些樹虎為什麼不走。

他們找來動物學家桑普。桑普的話讓工人們吃驚,他說一定有一隻樹虎被樹膠沾在了樹上了,所以其他的樹虎才不走。大家仔細搜尋,果然發現樹榦上有一隻樹虎。原來,一千隻樹虎里,總會有一隻被樹膠粘住,從此再不能動彈。讓人感動的是,一動不動樹虎仍然能在世上活很多年。因為周圍的樹虎都會來輪番喂它。伐木工人聽了如此的說法被深深感動,他們將整棵樹移到森林的深處。於是,所有的樹虎也都跟著遷移了。

但多少年後,樹虎還是在世上滅絕了。因為它的毛皮非常昂貴。於是,有人先將一隻樹虎用膠粘在樹上,其他樹虎便相繼跟來,尋食餵養這只不能動的樹虎。善良使它們紛紛落入獵人的圈套。被貪婪者一網打盡。

一隻北極鼠,被獵人的夾子夾住了後腿,夾子又被纏在了樹上,除了等死,北極鼠別無選擇。但它沒死,直到一年後,它的後腿脫落,一瘸一拐地逃生了。而這一年中,總會有幾隻母鼠來餵養它。於是,人們又利用北極鼠的善良,將北極鼠捕獲。慢慢的,北極鼠同樣也被滅絕了。

南非沙漠里還有一種動物叫沙龍兔,沙龍兔之所以能在沙漠里成活不被乾死,完全是因為一種團結的精神。沙漠每兩年才會下一次像樣的雨水,這對於任何生命都極為珍貴。每次下雨,成年的沙龍兔都會跑上幾十里,不吃不喝,不找到水源絕不回來。每次它們都能把好消息帶給大家。它在返回來時,連洞也不進,因為沙漠中的雨水有時會在一天內蒸發掉。這又是沙龍鼠一兩年中惟一的一次正經補水。於是,為爭取時間,平日很少見到的沙龍兔群集的景象出現了。大隊大隊的沙龍兔,會在這隻首領的帶領下,跑上幾十里去喝水。

而那隻成年沙龍兔,一般都會在到達目的地後,因勞累而死去。又是人類,利用沙龍兔的這一特點,故意設制假水源,當大批沙龍兔到達地點後,卻發現那裡根本沒有水而渴死在沙地上。於是,捕獵者便不費吹灰之力地把它們裝入口袋。

動物的善良與奉獻精神,讓人類感動。而人類的殘忍,卻讓人類自己膽寒。據世界動物組織的調查表明,許多動物,如此善良、如此獻身的精神,正是它們繁衍的需要。這種善良與獻身,是它們代代相傳,永遠生存下去的基礎。世上沒有任何天敵能夠戰勝善良。只有人類做著滅絕善良的事。世上的許多動物,都是在善良的奉獻中被人利用,被人類滅殺的。所以人類要討論的問題,並不是殺生與不殺生的問題,而是滅絕還是保護善良的問題。

文章來源:作者博客

- See more at: http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2015/04/01/a1188238.html#sthash.2B5CoOiG.dpuf

earth 氣候異常,加州南岸小海獅擱淺數量破記錄

今年異常炎熱的冬天已經威脅到野生動物生存。CNN 報導,今年一月以來每個月都有大量小海獅擱淺在加州南海岸,專家認為可能是海水溫度太高使得海獅食物來源離開棲息地,造成海獅媽媽覓食困難使小海獅體力透支而擱淺,引起美國氣候與動物保育專家高度關注。

美國國家海洋與大氣總署 (NOAA) 表示這是一個不尋常的現象,研究員說以往一整年擱淺海獅大約有 1,600 隻左右,今年才三個月就出現 1,800 隻海獅擱淺。CNN 報導指出,根據 NOAA 的定義,海洋動物擱淺是指牠們游泳或是漂浮到海岸邊然後擱淺或滯留。

這些擱淺的海獅需要當地的照護機構安置牠們,但今年三個月的擱淺數量已經超過去年一整年的總合,使得加州南岸濱海城市停止海獅表演,把游泳池等地方拿來安置海獅。環保人士認為這個現象還會持續,一直到這些海獅寶寶 10 到 11 個月大時斷奶後才會減少。

聖地牙哥海洋公園今年已收容 500 隻海獅,是創下海洋公園有史以來收最多海獅的記錄,1983 年時一整年也只不過收了 474 隻。

到底是甚麼原因造成海獅寶寶被棄養? 環保人士認為可能是今年異常高的海溫所造成,溫暖的海水導致墨魚與沙丁魚等海獅的食物來源到更深的海底或是更遠方較低溫的水域,海獅媽媽為了覓食就必須遠離孩子,且帶回來的食物也不足以餵食小海獅。

海獅媽媽一離開,需時最多 8 天,可能是造成小海獅自己出去找食物而導致體力透支擱淺。環保人士表示,他們已經看到很多瘦弱的或脫水的海獅出現在海岸。但 NOAA 還在收集更多證據。

加州的海獅數量自 1972 年海洋哺乳動物保護法實施以來數量大增,1950 年時只有一萬隻,現在已經有 30 萬隻,但近年頻頻面臨生存危機。如 2002 和 2003 年之間,超過 1,000 隻海獅和 50 隻海豚因軟骨藻酸中毒在南加州海岸死亡,當時研究人員就發現因為氣候暖化,海水溫度升高導毒海藻大量生長,海獅海豚吃了之後中毒死亡,2011 年又發生一次。

由於加州海獅數量是環境重要指標,因此這次的小海獅大量擱淺也引起氣候與動物保育人員的高度關注。

文章@http://technews.tw/2015/03/20/sea-lion-stranded-in-california/

earth沒聖嬰現象 去年卻飆出史上最高溫的原因是…

去年是1880年有紀錄以來全球最熱的一年,不但對溫室氣體排放失控的危機發出強烈警訊,駁斥了反對氣候變遷者所稱溫室效應已停止的說法,更凸顯氣候變遷將是我們這個世代無可逃避的重大挑戰。

去年酷熱氣候籠罩美國阿拉斯加與西部多數地區。人類居住的各大塊陸地溫度都創新高記錄。除了近南極洲的海平面外,全球幾乎所有的海平面溫度皆異常溫暖,為具有強大破壞力的太平洋風暴提供能量。

在氣候編年史上,2014年超越2010年成為最熱的一年。前十個最溫暖的年份皆從1997年開始,反映科學家表示地球因人類活動而持續溫暖,並對文明與自然造成深遠的長期危機。

在多數人居住的大塊陸地中,2014年僅有美國東部氣溫低於平均,與西部的異常炎熱形成強烈對比。一些專家認為,溫室氣體排放是間接造成美國極端氣候的原因,雖然這仍未經證實。

分享

科學家表示,2014年最驚人的紀錄是,這一年並未出現強烈的聖嬰現象,也就是太平洋對大氣層釋放出大量熱氣的大規模氣象。

氣候變遷的懷疑論者長期以來反駁,全球暖化在1998年聖嬰現象帶來20世紀最熱的一年時就已停止了。美國華府一些政客也利用這種說法,為不管制溫室氣體排放找理由。

但1998年的氣溫紀錄現在已每過四或五年就被打破,2014年是首次沒有聖嬰現象但也創下最高溫紀錄的一年。美國太空總署(NASA)戈達德太空研究所(GISS)所長施密特表示,等下個強勁的聖嬰現象出現時,可能打破所有過去的氣溫紀錄。

圖/ingimage授權

分享

德國波茨坦氣候研究所所長拉姆斯托夫說:「在紀錄上,2014、2010和2005年確實是最熱的年份,清楚顯示溫室效應並未在1998年就停止。」

不過,美國阿拉巴馬大學亨茨維爾分校的大氣科學家克利斯帝向來以懷疑溫室效應聞名,他表示2014年只高出其他高溫紀錄年份的百分之幾度,仍在全球氣溫測量值的誤差範圍內。

賓州州立大學氣候科學家曼恩說:「如果不是因化石燃料燃燒造成溫室氣體增高,人類不可能同時碰上一千多年來最熱的幾十年,以及有史以來最熱的一年。」

2014年9月有30多萬人在紐約市大遊行,世界各大城市也有數以萬計民眾為此走上街頭。

前紐約市長彭博已花費數千萬美元的個人財富來對抗氣候變遷,他在聲明中說,氣候變遷「已是明顯且立即的危險,並帶來經濟、健康、環境和地緣政治上的風險」。

文章@http://udn.com/news/story/6812/748585-%E6%B2%92%E8%81%96%E5%AC%B0%E7%8F%BE%E8%B1%A1-%E5%8E%BB%E5%B9%B4%E5%8D%BB%E9%A3%86%E5%87%BA%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%BA%AB%E7%9A%84%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E6%98%AF%E2%80%A6

earth氣候回暖灰面鵟鷹提前報到 鷹群陸續湧現

每年三月,灰面鵟鷹會從南方經過台灣到北方繁殖,彰化八卦山則是他們北返的重要驛站之一,牠們從南方飛來,因此彰化人稱牠為「南路鷹」;又因剛好接近清明節,所以又稱「掃墓鳥」或「清明鳥」,今年受氣候穩定、提前回暖所賜,過境行程也比去年早,已出現較大量先頭部隊過境八卦山區;彰化縣野鳥學會三天來已紀錄到60多隻「領頭鷹」,大量鷹群等這波冷氣團過境後將陸續湧現。

俗稱南路鷹或「掃墓鳥」的灰面鵟鷹,每年都會在農曆春分前後,到清明節掃墓節前,都會成群結隊過境臺灣,並以彰化和南投交界的八卦山脈充當中繼的棲息站,而成為中部年度生態盛會。

今年度可能是受天候穩定、農曆節氣提前回暖所賜,鷹群集體北返過境的行程,有比往年提前、數量也有所增加的趨勢,根據剛卸任的彰化野鳥學會前理事長蔡世鵬表示,在屏東地區還只零星紀錄到零星過境灰面鵟鷹之際,八卦山區經連日來辛苦駐守山區的觀察員搜尋,7日上午先紀錄到15隻「領頭鷹」,9日更出現小鷹群盤旋的英姿,累計已紀錄60多隻。

蔡世鵬觀分析,不論天候如何,灰面鵟鷹總會在農曆春分前後,到清明節前,只要天候許可就會陸續成群結隊北返過境八卦山,等這波冷氣團過境,在舉辦「鷹揚八卦」全民賞鷹活動前,就有機會湧現,呼籲民眾在賞元宵燈會之際,也可以著手規劃一趟親子賞鷹生態之旅。

詳全文 氣候回暖灰面鵟鷹提前報到 鷹群陸續湧現-旅遊新聞-新浪新聞中心 http://news.sina.com.tw/article/20150309/13963598.html

文章@http://news.sina.com.tw/article/20150309/13963598.html

earth微觀的生物世界--植物花粉與孢子

還記得阿凡達電影中各式各樣稀奇古怪的生物嗎?現實生活中陪伴我們的植物孢子與花粉也是千奇百怪的。瓶爾小草孢子有像賓士車的商標;臺灣二葉松的花粉有2囊泡,幫助它們飄散至遠方;鄧伯花有螺旋形的花粉;山棕的花粉外有許多棘刺。

所有植物在生長過程中,都會產生孢子(spore)或花粉(pollen),兩者合稱孢粉,孢子植物如藻類、苔蘚與蕨類植物會產生各種孢子,種子植物如裸子與被子植物開花時會形成各式的花粉。花粉與孢子在生命的繁衍中扮演重要角色,形態特徵具遺傳穩定性,不會受環境變化的影響,不僅在植物系統、分類與演化上提供重要訊息,並可對古植物學、植物地理、農學甚至是社會人文做出貢獻。

農委會特生中心說明,孢子與花粉具特殊的外壁構造,由孢粉質和纖維素等物質組成,孢粉質是一種複雜的有機化合物,具耐高壓、高溫與酸鹼的特性,致使壁上的型態不受外界變化所影響,甚至埋藏於地層下億萬年的化石孢子與花粉也能保存其特色;雖然花粉一般只有10-100µm(µm=10-6)大小,但是很多植物會散播大量的花粉,逢機沉降於各地而被保留下來,分析這些沉積物中的花粉,就可知道植物的種類、植被構造,並進而從其變化中,重建植物相和推論氣候變遷的情形。

特生中心表示,早期研究孢子與花粉主要利用光學顯微鏡,並一直沿用至今,20世紀中期開始使用掃描式電子顯微鏡觀察孢子與花粉。該中心今年也開始使用掃描式電子顯微鏡,觀察多樣的植物孢子與花粉,所得圖像立體感強,可清晰地觀察、研究與拍照;這些資料經整理分析後,未來將會結合其他植物影像,放置於該中心生物網路資料庫提供民眾查閱。

文章@http://tesri.tesri.gov.tw/view.php?catid=2906

earth高士佛澤蘭為蝴蝶遷移提供重要的食物來源

| 士佛澤蘭為蝴蝶遷移提供重要的食物來源 時序入秋,全省各地的紫斑蝶與青斑蝶正趕著南飛,農委會特生中心為使這批嬌客在第一道寒流來襲前,不致因途中流連貪吃「 高士佛澤蘭 」危及生命,來不及順利抵達目的地,特別研究把對他們有致命吸引力的該種職務納管。 特生中心說,台灣特有變種植物高士佛澤蘭的花蜜因含生物 PAs(Pyrrolizidine Alkaloids) ,開花時總是吸引數量繁多的斑蝶聚集,成為國內蝴蝶園、生態休閒農場種植誘蝶植物的主要植種之一。 生物鹼 PAs 是植物次級代謝產物,為植物的化學防衛機制之一,可抵禦草食動物、昆蟲及病原之侵害,斑蝶吸食含此有毒成分的花蜜後,可防禦天敵,而此成分也是紫斑蝶雄蝶合成性費洛蒙「斑蝶素」的重要先驅物質,有利吸引雌蝶前來交配。 但若有些蝴蝶貪食沿途蝴蝶園、生態休閒農場種植的高士佛澤蘭花蜜,就可能延誤旅程,來不及於第一道冬季寒流來臨前飛抵南台灣而危及生命。 特生中心因此研究,將高士佛澤蘭在春、夏季之 4 月及 7 月修剪, 3 個月後開花,提供度冬斑蝶食物;秋、冬季 10 月以後修剪或新植者,於翌年 5 、 6 月後開花,好讓斑蝶北返回家享用。 特生中心將高士佛澤蘭植栽管理,應用於蝴蝶園及生態休閒農場,中、北部地區於秋季之 9 月後修剪,最遲於 10 月後應完成修剪,讓植株不再具花苞或開花,斑蝶因無覓可吸會南飛度冬;修剪後之新萌枝葉,預定可於翌年 5 月以後開花,剛好迎接南部度冬於春季後北飛的斑蝶。而南部屏東及台東地區栽植的高士佛澤蘭,部分可於夏季的 7-8 月修剪,開花時剛好迎接南飛度冬的紫斑蝶,提供在當地度冬斑蝶充裕的食物來源,也讓每年於茂林等南部地區的賞蝶活動更為熱鬧繽紛。 圖說: 圖 1 高士佛澤蘭約 200 公分範圍裡可見到 30 多隻的斑蝶 ( 農委會特生中心提供,沈秀雀攝 ) 。 圖 2 紫斑蝶、青斑蝶、樺斑蝶都喜歡吸食高士佛澤蘭花蜜 ( 農委會特生中心提供,沈秀雀攝 ) 。 圖 3 高士佛澤蘭的花對紫斑蝶極具吸引力 ( 農委會特生中心提供,沈秀雀攝 ) 。 |

文章@http://tesri.tesri.gov.tw/view.php?catid=2913

earth鳥友、特生齊力救傷;可愛小黑琵幸福返

一隻由特生中心與鳥友通力救傷成功的小黑琵即將於2月16日下午2點在茄萣濕地野放。據獸醫生檢視這隻小黑琵約只有一齡,為目前救傷成功黑琵中年紀最小的,牠也將成為臺灣標記的第68隻黑面琵鷺,因此其右腳編號為T68,左腳則掛上白、綠、白三色環。

▲小黑琵T68的腳環右腳為白綠白

這隻幸運小黑琵在103年12月24日癱倒在茄萣魚塭,漁民發現後進行救援,由黑琵爸爸王徵吉與鳥友史俊龍先生在現場守候,通知特生中心予以護送及救傷。初到特生中心急救站時,小黑琵因被漁網勾傷右翅下垂,無法飛行且食慾不佳。在獸醫師悉心的照料下,體重由最輕的1210公克逐漸上升到1278公克,胃口也變得很好,每天可以進食約250公克的小魚,飛行訓練也能順利完成,評估其整體健康狀況已達野放標準。由於3月開始黑琵會陸續北返至繁殖地,為讓小黑琵早日返回野外融入原有的族群,因此選擇在茄萣濕地野放。

黑面琵鷺為台灣國際自然保護聯盟瀕危物種的瀕危(Endangered)鳥類,全世界超過半數在台灣度冬。近年來臺灣對於黑面琵鷺保育的貢獻有目共睹,不論鳥友及政府均致力於黑琵的保育。今年來台度冬黑琵數量再創歷史新高,全台總共紀錄到2034隻。族群量增加,也代表台灣溼地保育有成,吸引更多黑琵來台度冬。據特生中心方國運主任表示:「依據中華鳥會公布資料顯示高雄市今年的黑面琵鷺記錄到208隻,較去年增加3成,為全臺灣黑琵增加最多的地區。然而隨著族群量擴增,黑面琵鷺對於食物與棲地的需求隨著增高,需要更好的棲地管理策略,以維護黑面琵鷺的族群達到保育目標。」

此次救援行動結合當地漁民、保育志工、市政府及研究單位通力合作,顯示民眾對於黑面琵鷺保育已有共識。也希望可愛的小黑琵可以融入原有的族群,安全北返至繁殖地。

▲獸醫師為小黑琵打點滴

註:使用圖檔請註明”特生中心提供(野生動物急救站攝)”。

文章@http://tesri.tesri.gov.tw/view.php?catid=2941

▲小黑琵T68的腳環右腳為白綠白

這隻幸運小黑琵在103年12月24日癱倒在茄萣魚塭,漁民發現後進行救援,由黑琵爸爸王徵吉與鳥友史俊龍先生在現場守候,通知特生中心予以護送及救傷。初到特生中心急救站時,小黑琵因被漁網勾傷右翅下垂,無法飛行且食慾不佳。在獸醫師悉心的照料下,體重由最輕的1210公克逐漸上升到1278公克,胃口也變得很好,每天可以進食約250公克的小魚,飛行訓練也能順利完成,評估其整體健康狀況已達野放標準。由於3月開始黑琵會陸續北返至繁殖地,為讓小黑琵早日返回野外融入原有的族群,因此選擇在茄萣濕地野放。

黑面琵鷺為台灣國際自然保護聯盟瀕危物種的瀕危(Endangered)鳥類,全世界超過半數在台灣度冬。近年來臺灣對於黑面琵鷺保育的貢獻有目共睹,不論鳥友及政府均致力於黑琵的保育。今年來台度冬黑琵數量再創歷史新高,全台總共紀錄到2034隻。族群量增加,也代表台灣溼地保育有成,吸引更多黑琵來台度冬。據特生中心方國運主任表示:「依據中華鳥會公布資料顯示高雄市今年的黑面琵鷺記錄到208隻,較去年增加3成,為全臺灣黑琵增加最多的地區。然而隨著族群量擴增,黑面琵鷺對於食物與棲地的需求隨著增高,需要更好的棲地管理策略,以維護黑面琵鷺的族群達到保育目標。」

此次救援行動結合當地漁民、保育志工、市政府及研究單位通力合作,顯示民眾對於黑面琵鷺保育已有共識。也希望可愛的小黑琵可以融入原有的族群,安全北返至繁殖地。

▲獸醫師為小黑琵打點滴

註:使用圖檔請註明”特生中心提供(野生動物急救站攝)”。

文章@http://tesri.tesri.gov.tw/view.php?catid=2941

earth環境急遽惡化 地球恐不適人居

【台灣醒報記者陳彥驊綜合報導】地球未來恐不適合人類居住!由於過去50年間溫室氣體大量排放、化學農藥侵蝕環境,使全球淡水、土壤受大量汙染影響,讓地球的「生命維持系統」,遭受嚴重破壞,未來將不再適合人類等大型哺乳類居住。《衛報》報導,哺乳類的演化速度太慢,在兩極冰帽融化、氣候劇變的環境中,恐招致滅絕。

【經濟起飛開發暴增】

兩篇刊載於《科學》、《The Anthropocene Review》期刊,由美國、瑞典、德國及印度的研究人員們,花了5年的時間,以長期平均值作基準,針對全球9個維持生態平衡的關鍵因素進行調查,結果顯示,已有4個超出「安全」範圍。且自從1950年以來,全球都市人口數、使用消耗性能源情況、化學肥料濫用情形及氮氣進入海洋的數量,分別增加了4至8倍。

海水倒灌、化肥濫用的情況使磷、氮不斷侵蝕土地,讓土壤變得不適合植被生長。研究人員發現,從1950年起人類文明飛速進步的60年間,氣候變化呈現前所未有的情形。目前全球空氣中的二氧化碳濃度均質已經到395.5PPM的濃度,屬於人類有史以來最高。人類開發的行為已讓包括水、大氣及土壤循環在內的生命維持系統受到嚴重破壞,使物種滅絕的速度比常態標準快上100倍。

【各地濫伐頻仍】

研究者形容,這些變遷都使地球逐漸形成新的「環境」,且將愈來愈不適合人類居住。瑞典斯德哥爾摩應變中心學者威爾斯特芬指出,60年來屢創新高的汙染數值,並沒有下降的跡象。且全球各地仍在持續破壞的行為,如印尼、亞馬遜等熱帶區所進行的開墾、採礦及濫伐,都讓當地環境受到急劇的迫害。

「當『經濟發展』成為全球趨勢,大幅使用資源造成的汙染恐難估計。」斯特芬認為,在經貿全球化的趨勢中,原來侷限在特定區域性的汙染面積已加速擴散。且造成的氣候災變影響,除了影響花朵授粉效率外,水資源也不再潔淨,物種們都生活在環境污染嚴重的地區。

研究顯示,現行的經濟系統存在著「根本性的缺陷」,即是完全未考量到攸關全球生計的生態平衡。斯特芬說,重利主義將把全人類推向「後代難以生存的未來」。地表的溫度只要再上升5至6℃,兩極的冰帽將完全融化。斯特芬指出,屆時人類、大型哺乳類將瀕臨滅絕。

【人類演化慢危機大】

雖然大多數民眾仍認為,人類能透過科技解決環境問題。但斯特芬提醒,人、大型哺乳類等平均體溫37℃的動物們,並不像蟑螂、蚊蚋等昆蟲具備快速演化的特性,遇劇烈變遷只能等死。這兩份研究結果將會遞交給瑞士21日所舉辦的「世界經濟論壇」,盼能亡羊補牢。

延伸閱讀(來源網):http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/15/rate-of-environmental-degradation-puts-life-on-earth-at-risk-say-scientists

文章@http://anntw.com/articles/20150118-gzLs

earth阿河之死─光震怒不能解決動物展示問題 (顏聖紘)

一隻阿河不只掀開動物運輸管理措施的不足,還有好多的議題。希望他的眼淚不是白流(photo by Sarah Lu 臉書)

阿河死掉了大家都很傷心,還有人說「阿河我連你是公的母的都還不知道你怎麼就走了呢?」是啊,我們連阿河是不是合法輸入的都還不知道,牠就走掉了。死了一隻阿河不只掀開動物運輸管理措施的不足,還有好多的議題。

在忿怒的民意要求首長撤查,要求修法,要求關閉不良的動物展演場所之前,我認為我們應該仔細地思考以下的議題,因為這涉及諸多領域的專業、需求與動物種類,絕對不是像掃黃掃毒抓工業廢水一樣給業者來個斷水斷電罰錢了事就算了。

【圈養下的動物福利】

根據我們現行的法令與行政作業體系,外來動物的輸入依動物種類的不同可涉及野生動物保育法、動物保護法、動植物防疫檢疫法規、畜牧法,與貿易法。而相關的單位則包括林務局、畜牧處、防檢局、國貿局以及漁業署,在輸入的流程上由地方政府農業、漁業或動保單位接受申請然後才依各中央主管單位的規定進行實質或輸面審查作業。

一般來說考量動物是否可被輸入的因素通常有:(1)保育狀況、(2)入侵性、(3)疫病、(4)產業需求。

野保法第26條規定保育類野生動物輸入時需要檢附醫療計畫以及飼養場所以供承辦人員查驗;動保法第8條雖涉及輸入,但第8條只談「因入侵性與危害人身安全而禁止輸入的物種」,並非主動控管動物輸入的法規。

以阿河的例子來說,它究竟是不是合法輸入的還有待追蹤,因為它屬於華盛頓公約(CITES)的附錄二物種,所以若它不是在台灣出生,以它的年齡來說,應該是在野保法實施後才出現的個體,理應有輸入證明以及飼養登記才對。

那河馬是不是可以輸入的物種?就野保法來說,它是可以存在國際貿易的動物(在配額管制下),那它在台灣有入侵性嗎?可能沒有。但如果它是很久以前輸入個體留下來的後代,那野保法便難以使用26條來控管它的輸入或圈養環境。若它不是合法輸入個體,那當然就是違反了野保法與貿易法。

但有沒有可能,一種動物根本不應該被輸入台灣,卻能通過層層關卡呢? 可以。我舉個例子,還記得前年被罵爆的台中極地館嗎?當時業者輸入了人工繁殖的北極狐與雪貂以「營造極地的感覺」。當時有民眾投訴北極狐的狀況很差,結果台中市的稽查人員卻認為「查無不法」,因為「業者說掉毛是正常狀況」。

這個案例所顯示的漏洞是,人工繁殖的北極狐不是保育類,不屬野生動物(並非野保法55 條列管動物),又沒有入侵性,所以就不需要在輸入時稽核其飼養場所。但是業者在展示的時候顯然沒有給動物合適的環境,卻能瞎掰一個原因就解套了。所以在這種情況下,究竟是輸入審查單位還是動保單位要負起監督之責呢?

【那些外來動物難照料?】

根據我們多年的觀察,以其相關動保團體的追蹤訪查,容易產生這些疑慮的動物通常具有以下特性:

(1)高智能:例如中大型鸚鵡、靈長類、靈貓科、浣熊等。

(2)需要極大的活動範圍:例如一般認知的猛獸、熊、中大型靈長類動物、鯨偶蹄類動物(含所有的有蹄動物與鯨豚)、中大型飛禽。

(3)習性隱密容易受到驚嚇:例如許多夜行性動物,或獨來獨往的動物。

(4)台灣的氣候條件不適合它:例如安地斯山高地的羊駝或歐洲陸龜就不適合養在台灣中南部的室外。

如果這些動物在輸入時就不是野生的,無法受到現行野保法的約束,但進到台灣後動保單位卻缺乏有力的法規與人員專業能夠管理形形色色的動物該怎麼辦?

【動物受虐只是業者責任?】

或是遊客與消費者的需求所交織的共犯結構?夜市騎小馬、清境抓綿羊、夜市撈金魚、去海生館看小白鯨、看馬戲團表演、去農場民宿喝下午茶看動物在旁邊走來走去,好像都是樂趣喔?為什麼有些行為絕對不可以?有些行為還好?有些行為則沒關係?其實阿河為什麼會沒事出現在台灣?因為要滿足國人看珍禽異獸的心理。那我們去看河馬打滾打卡自拍就能「寓教於樂」嗎?

以一般動物展場的規畫來說,大多數的人除了得到「它好胖」、「嘴好大」的印象外,究竟獲得什麼知識?還是以為「看起來像繪本一樣在大草原上住著一堆相親相愛的動物」超棒的?

我認為接觸動物是認識其它生命與地球萬物的一種方法,我們不能因為出了問題而禁止所有的接觸以為可以防止弊端。然而我們親近與接觸動物的方式是粗糙的。理想上,我們應該要提供動物接近自然的環境,然後以不驚擾動物與保持距離的狀況下安靜地觀察與理解。但許多展場因應遊客的需求所營造的環境是這樣的:

遊客超想拍打又想餵食,動物最好可以開心地歡迎遊客到來,還要配合打卡自拍,最好可以一直摸一直摸,不管拿什麼給它吃最好都給我吃下去,不可以逃走,叫它坐下就坐下。如果我們的遊憩習慣就是這樣,我們所認知的「好玩」就是這樣,其實也很難指責業者的經營方式。因為我們的遊憩文化就是這樣啊!

【什麼是教育性的展示?】

我們這個社會好像很需要明星和偶象,政治上超需要,連動物展示場域也是這樣。要不然為什麼沒事以「移地復育」的藉口輸入一些會引起爭議的動物?企鵝、無尾熊、熊貓、小白鯨、白虎都是這樣的產物。

有一種說法是「明星動物所造就的商機與金錢可以回饋到這些動物的保育工作上」,而且「保育明星動物的棲地也能同時保育其它生物」(也就是旗鑑物種的概念)。真的假的?那為什麼滿街的跳跳虎,全球的野生老虎還是一樣步向絕滅?

【撤查之後能怎麼辦? 】

我不知道大家有沒有覺得我們對動物的展示只為告知學名、中名、分布、習性,但是不會有人告訴你「這隻個體怎麼來的?野生捕捉?人工繁殖?這樣圈養OK 嗎?它的壽命有多久?展示完以後它會去那裏?一般人可以持有購買嗎?」沒有對不對?很多人一到這些場所就會萌生一個念頭「我也想在家裏養一隻」,這樣是對的教育嗎?或自認為在做教育,其實沒有達到預期效果?

大家真的好生氣,可愛的河馬死掉了,不揪兇不行。是的,天馬公司超糟糕,它最好快點關閉,但我們思考幾個實務的問題:

(1)台灣是不是很缺各式野生動物的獸醫與專業器材?是不是很缺動物圈養環境與展示教育設計規畫的專家?

(2)這些專業在學校有教嗎?

(3)就算有這樣的專業人才,會受到業者與政府的重視嗎?還是一切發包給營造廠商層層轉包就好?

(4)如果A園區要關閉,動物要去那裏?誰能收容?誰有本事收容?我們能不能要求業者負責到底?

(5)我們要因此禁止所有的展示?或是要輔導現存的展示改進到最好?

(6)我們總是要地方主管機關加強稽查,但是面對這麼多動物的稽查項目會一樣嗎?誰來指導專業?動保法修法要求要讓動物24小時都要有飲水,但這會不會不適用沙漠型或只由食物得到水份的動物?

法令要不要多跨一點?我之前提過, 動保法其實是一個對動物福利管理力度很高也很完善的法,但是動保法的細則卻一再限縮適用動物的種類。野保法是一個面對動物種類繁多的法律,但是對動物福利的管制力度僅能限於輸入審查的階段,因為它主管的是生態保育,而不是動物福利。所以兩個法的主管機關需要談談嗎?

民氣可用聽起來是件好事,可能可以促使這些法令漏洞的填補與專業間的聯繫,然而在回應人民的怒氣前,我們事實上需要更多根據科學事證的教育、行政處置與實務演練,才不會陷入殺雞儆猴、獵巫式的指責,除了加重基層稽查人員的無力感,對這些動物的處境並沒有實質的幫助。

*本文原發表於奇獸飼育學(http://magical-creatures.blogspot.tw/), 經作者同意授權轉載。

文章@https://anntw.com/articles/20141230-c6n4

阿河死掉了大家都很傷心,還有人說「阿河我連你是公的母的都還不知道你怎麼就走了呢?」是啊,我們連阿河是不是合法輸入的都還不知道,牠就走掉了。死了一隻阿河不只掀開動物運輸管理措施的不足,還有好多的議題。

在忿怒的民意要求首長撤查,要求修法,要求關閉不良的動物展演場所之前,我認為我們應該仔細地思考以下的議題,因為這涉及諸多領域的專業、需求與動物種類,絕對不是像掃黃掃毒抓工業廢水一樣給業者來個斷水斷電罰錢了事就算了。

【圈養下的動物福利】

根據我們現行的法令與行政作業體系,外來動物的輸入依動物種類的不同可涉及野生動物保育法、動物保護法、動植物防疫檢疫法規、畜牧法,與貿易法。而相關的單位則包括林務局、畜牧處、防檢局、國貿局以及漁業署,在輸入的流程上由地方政府農業、漁業或動保單位接受申請然後才依各中央主管單位的規定進行實質或輸面審查作業。

一般來說考量動物是否可被輸入的因素通常有:(1)保育狀況、(2)入侵性、(3)疫病、(4)產業需求。

野保法第26條規定保育類野生動物輸入時需要檢附醫療計畫以及飼養場所以供承辦人員查驗;動保法第8條雖涉及輸入,但第8條只談「因入侵性與危害人身安全而禁止輸入的物種」,並非主動控管動物輸入的法規。

以阿河的例子來說,它究竟是不是合法輸入的還有待追蹤,因為它屬於華盛頓公約(CITES)的附錄二物種,所以若它不是在台灣出生,以它的年齡來說,應該是在野保法實施後才出現的個體,理應有輸入證明以及飼養登記才對。

那河馬是不是可以輸入的物種?就野保法來說,它是可以存在國際貿易的動物(在配額管制下),那它在台灣有入侵性嗎?可能沒有。但如果它是很久以前輸入個體留下來的後代,那野保法便難以使用26條來控管它的輸入或圈養環境。若它不是合法輸入個體,那當然就是違反了野保法與貿易法。

但有沒有可能,一種動物根本不應該被輸入台灣,卻能通過層層關卡呢? 可以。我舉個例子,還記得前年被罵爆的台中極地館嗎?當時業者輸入了人工繁殖的北極狐與雪貂以「營造極地的感覺」。當時有民眾投訴北極狐的狀況很差,結果台中市的稽查人員卻認為「查無不法」,因為「業者說掉毛是正常狀況」。

這個案例所顯示的漏洞是,人工繁殖的北極狐不是保育類,不屬野生動物(並非野保法55 條列管動物),又沒有入侵性,所以就不需要在輸入時稽核其飼養場所。但是業者在展示的時候顯然沒有給動物合適的環境,卻能瞎掰一個原因就解套了。所以在這種情況下,究竟是輸入審查單位還是動保單位要負起監督之責呢?

【那些外來動物難照料?】

根據我們多年的觀察,以其相關動保團體的追蹤訪查,容易產生這些疑慮的動物通常具有以下特性:

(1)高智能:例如中大型鸚鵡、靈長類、靈貓科、浣熊等。

(2)需要極大的活動範圍:例如一般認知的猛獸、熊、中大型靈長類動物、鯨偶蹄類動物(含所有的有蹄動物與鯨豚)、中大型飛禽。

(3)習性隱密容易受到驚嚇:例如許多夜行性動物,或獨來獨往的動物。

(4)台灣的氣候條件不適合它:例如安地斯山高地的羊駝或歐洲陸龜就不適合養在台灣中南部的室外。

如果這些動物在輸入時就不是野生的,無法受到現行野保法的約束,但進到台灣後動保單位卻缺乏有力的法規與人員專業能夠管理形形色色的動物該怎麼辦?

【動物受虐只是業者責任?】

或是遊客與消費者的需求所交織的共犯結構?夜市騎小馬、清境抓綿羊、夜市撈金魚、去海生館看小白鯨、看馬戲團表演、去農場民宿喝下午茶看動物在旁邊走來走去,好像都是樂趣喔?為什麼有些行為絕對不可以?有些行為還好?有些行為則沒關係?其實阿河為什麼會沒事出現在台灣?因為要滿足國人看珍禽異獸的心理。那我們去看河馬打滾打卡自拍就能「寓教於樂」嗎?

以一般動物展場的規畫來說,大多數的人除了得到「它好胖」、「嘴好大」的印象外,究竟獲得什麼知識?還是以為「看起來像繪本一樣在大草原上住著一堆相親相愛的動物」超棒的?

我認為接觸動物是認識其它生命與地球萬物的一種方法,我們不能因為出了問題而禁止所有的接觸以為可以防止弊端。然而我們親近與接觸動物的方式是粗糙的。理想上,我們應該要提供動物接近自然的環境,然後以不驚擾動物與保持距離的狀況下安靜地觀察與理解。但許多展場因應遊客的需求所營造的環境是這樣的:

遊客超想拍打又想餵食,動物最好可以開心地歡迎遊客到來,還要配合打卡自拍,最好可以一直摸一直摸,不管拿什麼給它吃最好都給我吃下去,不可以逃走,叫它坐下就坐下。如果我們的遊憩習慣就是這樣,我們所認知的「好玩」就是這樣,其實也很難指責業者的經營方式。因為我們的遊憩文化就是這樣啊!

【什麼是教育性的展示?】

我們這個社會好像很需要明星和偶象,政治上超需要,連動物展示場域也是這樣。要不然為什麼沒事以「移地復育」的藉口輸入一些會引起爭議的動物?企鵝、無尾熊、熊貓、小白鯨、白虎都是這樣的產物。

有一種說法是「明星動物所造就的商機與金錢可以回饋到這些動物的保育工作上」,而且「保育明星動物的棲地也能同時保育其它生物」(也就是旗鑑物種的概念)。真的假的?那為什麼滿街的跳跳虎,全球的野生老虎還是一樣步向絕滅?

【撤查之後能怎麼辦? 】

我不知道大家有沒有覺得我們對動物的展示只為告知學名、中名、分布、習性,但是不會有人告訴你「這隻個體怎麼來的?野生捕捉?人工繁殖?這樣圈養OK 嗎?它的壽命有多久?展示完以後它會去那裏?一般人可以持有購買嗎?」沒有對不對?很多人一到這些場所就會萌生一個念頭「我也想在家裏養一隻」,這樣是對的教育嗎?或自認為在做教育,其實沒有達到預期效果?

大家真的好生氣,可愛的河馬死掉了,不揪兇不行。是的,天馬公司超糟糕,它最好快點關閉,但我們思考幾個實務的問題:

(1)台灣是不是很缺各式野生動物的獸醫與專業器材?是不是很缺動物圈養環境與展示教育設計規畫的專家?

(2)這些專業在學校有教嗎?

(3)就算有這樣的專業人才,會受到業者與政府的重視嗎?還是一切發包給營造廠商層層轉包就好?

(4)如果A園區要關閉,動物要去那裏?誰能收容?誰有本事收容?我們能不能要求業者負責到底?

(5)我們要因此禁止所有的展示?或是要輔導現存的展示改進到最好?

(6)我們總是要地方主管機關加強稽查,但是面對這麼多動物的稽查項目會一樣嗎?誰來指導專業?動保法修法要求要讓動物24小時都要有飲水,但這會不會不適用沙漠型或只由食物得到水份的動物?

法令要不要多跨一點?我之前提過, 動保法其實是一個對動物福利管理力度很高也很完善的法,但是動保法的細則卻一再限縮適用動物的種類。野保法是一個面對動物種類繁多的法律,但是對動物福利的管制力度僅能限於輸入審查的階段,因為它主管的是生態保育,而不是動物福利。所以兩個法的主管機關需要談談嗎?

民氣可用聽起來是件好事,可能可以促使這些法令漏洞的填補與專業間的聯繫,然而在回應人民的怒氣前,我們事實上需要更多根據科學事證的教育、行政處置與實務演練,才不會陷入殺雞儆猴、獵巫式的指責,除了加重基層稽查人員的無力感,對這些動物的處境並沒有實質的幫助。

*本文原發表於奇獸飼育學(http://magical-creatures.blogspot.tw/), 經作者同意授權轉載。

文章@https://anntw.com/articles/20141230-c6n4

earth河馬妖魔化? 澳洲設海灘喊免驚

【台灣醒報記者王傳強綜合報導】河馬可說是最被誤解的大型動物!澳洲墨爾本西部的維多利亞動物院為粉碎河馬過度暴力的誤解,特地在園區開闢一座「河馬沙灘」,供民眾近距離接觸。統計數據雖指出河馬是非洲傷人率最高的動物,原因卻不是出於暴力個性,而是河馬與人類共處同一個生活圈,誤傷人類的比例較其他動物高。

《衛報》報導指出,維多利亞動物園20日在園內設置一個供5個河馬盡情奔放的河馬沙灘,澳洲民眾可闔家在豔陽下與「河馬共舞」。園區負責人表示,這些性情溫馴的野生動物,會在海灘區中與觀眾隔離,主因是不希望河馬受騷擾,而非保護人類。

【既羞澀又緊張】

河馬園區管理員保力克表示,這項新設施可讓民眾瞭解河馬在野外所遭遇的困境。他說:「河馬是既羞澀又緊張的大體積動物,只要周遭有任何聲響都會感到不安。這些河馬被最近的施工進度驚嚇到。」保力克繼續表示,這5隻河馬最後還是習慣了噪音,他對這項計畫感到欣慰。

維多利亞動物園區中共有5隻河馬,最重的體位達1,800公斤。因此工作人員在一般情況下不會進入河馬園區,深怕被這些動物巨大的牙齒給誤傷。保力克表示,河馬海灘能夠替這些巨大動物恢復名譽。

保力克指出,長久以來,河馬因被錯誤解讀的統計數字過度妖魔化。根據數字來說,河馬確實在非洲森林中為傷人最多的動物,但原因是河馬與人類共享同一個生活圈,所以釀成的誤傷率當然會比獅子多。人類與河馬遭遇的頻率比獅子高出20倍,所以誤傷數字也會比較高。

【媒體愛作亂!】

河馬暴力事件最近才因南非媒體刻意操作而放大。南非媒體《公民日報》在23日的報導指出,一隻名為「潔西卡」的保護區河馬,一度因不明理由衝向與他玩耍的工作人員任斯伯格。

當地電子媒體《Beeld》隨後撲天蓋地,大肆報導河馬抓狂,並咬斷任斯伯格拇指的新聞。報導指出,當天他整個手臂遭到重傷。隨後任斯伯格向《公民日報》表示,這就是很多人不瞭解河馬天性、媒體卻利用大眾恐懼心態,趁機大賺收視率的手段。

任斯伯格舉起自己稍微破皮的拇指向記者表示:「你們看,我的手有斷嗎?」他繼續表示,當時照顧潔西卡的獸醫更擔心的反而是這隻過度驚嚇的河馬,而非任斯伯格的小破皮。他無奈的說:「當天居然還有人打電話叫救護車,將我送入急救室中!」

文章@https://anntw.com/articles/20141228-OgjL

earth保育有成 印度成老虎王國(印度人報)

The Hindu 印度人報

Giant leap for big cat 保育有成 印度成老虎王國

http://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/may-their-tribe-grow-tiger-population-rises-to-2226/article6805146.ece

過去50年以來全球老虎數量減少97%,但印度自從2006年保育以來,老虎數量以每年6%以上的速度穩定增加。根據印度國家老虎保護協會統計,過去3年來,印度老虎數量共增加30%,47個保護區有2226隻老虎,相當於全球7成以上的老虎都在印度。

當局表示,當全球老虎數量急遽減少時,這對印度反而是一個好消息,未來也願意將小老虎出口國外,替老虎復育盡一份心。老虎數量除了代表生態保育以外,也代表周遭森林環境健全,未遭到人為汙染,印度甚至將老虎視為保護水源的神衹。

雖然印度當局對於保育有成相當自豪,但當地盜獵問題仍未完全解決,由於中國與東南亞市場仍對虎皮、虎骨有大量需求,印度4年內有274隻老虎死亡,其中多達192隻死於獵人槍下。

文章@http://anntw.com/articles/20150121-VGlQ

earth動物感知世界的四種奇異方法

螃蟹、蝴蝶、蛇、章魚等動物用與眾不同的方式來感知這個世界。

人類在用鼻子嗅聞氣味時,會迅速地將一陣空氣吸入鼻孔,讓它覆滿我們鼻腔中的化學受器。但是章魚、蝴蝶和一些其他動物並不像我們一樣有鼻子。牠們演化出了其他方式來感知自身周圍的世界;有些方式還相當奇妙。

舉例來說,如果你仔細觀察黃色食草蟹(Hemigrapsus oregonensis),是不會看到任何類似鼻子的器官的。然而這並不代表這種動物沒有嗅覺。「嗅覺對大多數的動物而言極為重要,螃蟹也不例外,」美國北卡羅來納大學教堂山分校的生物學博士後研究員Lindsay Waldrop表示。

【觸角上的牙刷】

「我們利用鼻竇嗅聞,螃蟹其實也會聞,」Waldrop說,「只不過牠們用的是一片外部毛髮,看起來很像刷毛濃密的牙刷。」這種牙刷長在螃蟹口部附近的觸角上。螃蟹要嗅聞的時候,就會在水中揮動這兩根觸角。迅速向下揮時會露出「嗅毛」,讓水和氣味分子從中流過。較慢的上揮動作則會關閉嗅毛,把氣味和毛髮中的化學感覺細胞留在一起,讓螃蟹聞到一絲絲附近的風吹草動。

在一篇最近發表於英國皇家學會會刊「介面」(Interface)的論文中,Waldrop說明了螃蟹利用牠們的「嗅毛」來在黑暗的環境中找到食物、尋找交配對象,以及避免成為其他動物的盤中飧。

蛇(如圖中這隻中美洲靛蛇)會吐出舌頭來捕捉氣味分子。(Photograph by Michel Gunther, Biosphoto/Corbis)

蛇(如圖中這隻中美洲靛蛇)會吐出舌頭來捕捉氣味分子。(Photograph by Michel Gunther, Biosphoto/Corbis)

【吐信的意義】

雖然蛇有鼻孔,但牠們其實主要是透過舌頭接收感覺訊息。蛇會把舌頭吐到嘴巴外面是因為牠們和揮動觸角的螃蟹一樣,想要捕捉氣味分子。一旦舌頭縮回口中,分岔的舌尖就完美地收在口腔上緣的兩個凹洞裡,從而將氣味分子傳遞到蛇的感覺中樞,稱為「犁鼻器」,也叫「雅克布森氏器」。分岔的舌頭甚至能提供蛇少量的空間訊息——例如「美味可口的松鼠在左邊。」

【以足淺嚐】

大多數人類的腳不大好聞,所以用腳來感知世界聽起來似乎不怎麼有趣。然而試想你每天都在花朵和成熟的水果上溜達,又會是怎樣的情況呢?

蒼蠅的唇瓣(昆蟲的嘴唇)和跗節(即昆蟲的腳)上都長了具有化學感覺功能的毛。所以蒼蠅停在你的三明治上時,牠不只是在休息而已,而是在試三明治的味道。如果蒼蠅的腳覺得味道不錯,牠的口器就會湊上來了。

蝴蝶也可以透過腳來品味世界,但是牠們的理由和蒼蠅不同。雌蝶把卵產在植物的底側,這樣毛毛蟲孵化時就有東西可吃。蝴蝶媽媽用腳試食物的味道,避開有毒的植物——畢竟只要一個不小心,大餐可能就會要了毛毛蟲的命。

此外,不是只有昆蟲才會用肢體來分辨味道。章魚八隻腳上的吸盤可多達1800個,而每一個吸盤上都有許多化學受器。

【用身體也可以】

大概沒有別的動物像黃真鮰(Ictalurus natalis)那樣,味覺器官不但奇特,還布滿了全身。這種魚的整個身體簡直就可說是一條又長又黏滑的舌頭。黃真鮰從頭到尾巴共有超過17萬5000個味蕾,在口部附近的觸鬚間尤其密集。相較之下,人類舌頭上的味蕾一般只有2000到8000個。

和Waldrop研究的螃蟹一樣,黃真鮰通常生活在能見度很低的環境中;牠們所吃的食物有很多都是從泥土中搜尋出來的。這種高度敏感的味覺能力甚至能幫助牠們在夜間活捉獵物。

文章@http://www.chinatimes.com/realtimenews/20141129002034-260405

earth動物奇觀/哈士奇不滿「媳婦」被送走 將女主人反鎖門外

市民小昭29日夜裡,被愛犬哈士奇反鎖到門外,請來開鎖公司也沒能把門打開,無奈之下,小昭撥打119,消防人員破窗而入,才讓她回了家。

根據東北網報導,半年前,小昭從表姐家領回一隻金毛母狗,家裡7歲的哈士奇天天跟在金毛後面,像服侍媳婦一樣,關係特別好。小昭聽說一位朋友要養狗,擔心朋友是一時興起,就想把金毛借給朋友,讓他感受一下養狗的生活。

夜裡8點多,小昭把金毛給朋友送去,回家開門時,發現鑰匙開到一半卡住了。『走的時候,二哈很暴躁,一直在刨門,可能是把把手下面的小鈕給撥了,門被反鎖了,從外面打不開。』小昭給開鎖公司打電話,但一位師傅來看後說難度較大,需要等到第二天才能弄。『我可以去別的地方借住,但是二哈一直在屋裡叫,鄰居們這一宿都睡不好了。我走之前爐子上燒著水,關沒關閥門也記不清了,萬一釀成火災怎麼辦?』

夜裡11點半,無助的小昭撥打了『119』,想碰碰運氣。不到20分鐘,一輛消防車開來了。小昭家在5樓,陽台的窗戶沒關,4位消防戰士從6樓向小昭家裡續下繩子和梯子,不到半個小時,成功進入小昭家。

小昭進屋發現,二哈眼周圍的毛濕了一大片。小昭哭笑不得,『儘管,折騰我半宿,但我也沒揍牠。現在牠特別抑鬱,不吃不喝的,再這樣我得趕快把金毛接回來了。』朋友們也提醒小昭趕緊把反鎖開關封死,可別讓二哈有機會下死手了。

文章@http://www.nownews.com/n/2014/12/02/1528560

earth台灣的文明之戰:當政治人物關注動物福利,也更能體會民間疾苦

台灣動物新聞網記者 李娉婷/報導

「一個國家的文明程度,就看它怎麼對待動物」,甘地這句名言常被台灣的政治人物引用;而政治人物如何看待動物,最直接的檢視指標就是政見和政策。

要落實動物保護工作,除了地方施政之外,更重要的是修改各種不合時宜的中央法規,因此在九合一選舉明天落幕之後,作為選民的我們可以及早啟動2016年總統、立法委員的選前作業,了解有那些急待修改的法規,以及現任立法委員參與相關法案的程度,共同推動台灣成為小而美的文明國度。

動物保護涵蓋的範圍,除了大眾關心度較高的同伴動物外,還有野生動物、經濟動物、實驗動物、展演動物等,地方政府的法律權限有限,大多只能觸及同伴動物與野生動物,而整體動物福利的增進,還須從中央法規開始。

每個時代對動物福利的好壞認知有不同標準,相關法規應該與時俱進,台灣目前還有許多法規等待更新,台灣動物社會研究會長期致力於提升動物福利的修法,執行長朱增宏表示,政策或制度上的不足常常令整體動物福利低落,從制度面著手改革,就能避免許多管理面的問題。

朱增宏表示,目前有在持續關心各種動物福利相關議題的立委只有10多位,若是要加速法令的推動或修改,需要大眾像關心同伴動物議題一般的去關心其他動物,才能獲得重視,許多遭大大眾質疑或抨擊的動物相關事件,其實只要有法律規範,就能減少許多發生的機會。

以今年9月時,衛福部中醫藥司召開「有關保育類中藥材使用情形評估會議」為例,台灣早已在2000年公告禁止5大類保育類野生動物入藥,中藥業者要求再次開放保育類動物入藥的聲音過去幾年來一直都有,但由於法律規定的相當清楚,就算業者不斷向政府要求,保育機關也不會讓已經制定的政策走倒退路。

朱增宏表示,除了大眾關注的《動物保護法》修法持續推動外,台灣還有許多該向動物福利先進國家看齊的部分,例如「屠宰場動物福利」、「農場動物福利」、「動物園管理」等還未制定法規的議題,和動物產品標示系統的建立等,都與人類的生活息息相關,卻鮮少被提及。

沒有選票的動物,一向被視為弱勢中的弱勢,當政治人物和民意代表能關注到動物福利時,相信也更能體會民間疾苦和民生法案,而不是向選戰金主和財團傾倒,期許在未來能看到更多為動物保護發聲的候選人,和具前瞻性的動保政見!

文章@http://www.thenewslens.com/post/96622/

earth中國駐南非大使館認養犀牛

中國駐南非大使館3日在比勒陀利亞南非國家動物園認養五頭犀牛和兩隻小熊貓,並在動物園犀牛館前舉行保護犀牛活動揭牌儀式。

中國駐南非大使館臨時代辦楊義瑞、南非國家動物園總經理恩克索馬尼、南非外交部等政府部門官員、野生動物研究和保護專家、非政府組織代表以及部分中南小學生參加活動。

楊義瑞表示,當前中南關係處於歷史最好時期,祖馬總統正在北京對中國進行國事訪問,雙方將簽署一系列合作協議,保護野生動物也是合作內容之一。今天大使館認養動物,希望為保護野生動物盡綿薄之力,並借此鼓勵大家共同加入到保護野生動物的隊伍中來。

他表示,中國政府高度重視野生動物保護,頒布了一系列法律法規,建立了多部門聯合執法機制和專門的武裝反盜獵隊伍,嚴厲打擊野生動物製品走私和非法貿易,積極參與跨國聯合執法行動。

恩克索馬尼表示,今天的認養儀式是雙方保護野生動物合作的範例,也是南中友好關係的具體體現。南非國家動物園每年吸引60餘萬遊客,是民眾親近野生動物、接受動物保護教育的重要平臺。動物園將借助中國使館的支援,開發野生動物教育資源,並與中國相關動物園共用有關資源,共同加強野生動物的研究和保護。

此次活動中,中南小學生一起體驗了親近野生動物的樂趣,並了解到保護動物是全人類的共同責任。

南非是犀牛的主要棲息地,但由於盜獵分子的瘋狂獵殺,目前其數量正在急劇減少。據了解,今年以來,僅在南非已有上千頭犀牛慘遭盜獵分子殺害。(完)

文章@http://www.chinesetoday.com/big/article/946649

中國駐南非大使館臨時代辦楊義瑞、南非國家動物園總經理恩克索馬尼、南非外交部等政府部門官員、野生動物研究和保護專家、非政府組織代表以及部分中南小學生參加活動。

楊義瑞表示,當前中南關係處於歷史最好時期,祖馬總統正在北京對中國進行國事訪問,雙方將簽署一系列合作協議,保護野生動物也是合作內容之一。今天大使館認養動物,希望為保護野生動物盡綿薄之力,並借此鼓勵大家共同加入到保護野生動物的隊伍中來。

他表示,中國政府高度重視野生動物保護,頒布了一系列法律法規,建立了多部門聯合執法機制和專門的武裝反盜獵隊伍,嚴厲打擊野生動物製品走私和非法貿易,積極參與跨國聯合執法行動。

恩克索馬尼表示,今天的認養儀式是雙方保護野生動物合作的範例,也是南中友好關係的具體體現。南非國家動物園每年吸引60餘萬遊客,是民眾親近野生動物、接受動物保護教育的重要平臺。動物園將借助中國使館的支援,開發野生動物教育資源,並與中國相關動物園共用有關資源,共同加強野生動物的研究和保護。

此次活動中,中南小學生一起體驗了親近野生動物的樂趣,並了解到保護動物是全人類的共同責任。

南非是犀牛的主要棲息地,但由於盜獵分子的瘋狂獵殺,目前其數量正在急劇減少。據了解,今年以來,僅在南非已有上千頭犀牛慘遭盜獵分子殺害。(完)

文章@http://www.chinesetoday.com/big/article/946649

earth內蒙古蘇尼特右旗發現世界瀕危動物蒙古野驢

從內蒙古錫林郭勒盟獲悉,該盟蘇尼特右旗森林公安局額仁淖爾派出所在巡護轄區時,在保護區邊境線附近發現三匹蒙古野驢,包括兩匹成年野驢和一匹驢幼崽。同時發現的還有從蒙古國遷徙到中國的黃羊31只。

蒙古野驢別名亞洲野驢、餓驢子、野驢,屬於馬科,國家一級保護動物,屬世界瀕危動物。蒙古野驢屬典型高原寒漠動物。棲於高原亞寒帶開闊草甸和寒凍半荒漠、荒漠地帶,此次發現蒙古野驢活動蹤跡,為該物種的科學研究提供了科研樣本及研究數據,也為以後開展的保護行動提供了實際指導。

據內蒙古當地媒體報道,近年來,蘇尼特右旗森林公安局大力開展打擊破壞野生動物資源專項行動,有效地保護了轄區內野生動物資源。同時還對在蒙古野驢常出沒地區投放草料、食鹽等物品,為它們的繁衍生息創造有利條件。(完)

文章@http://news.sina.com.hk/news/20141204/-9-3503124/1.html

蒙古野驢別名亞洲野驢、餓驢子、野驢,屬於馬科,國家一級保護動物,屬世界瀕危動物。蒙古野驢屬典型高原寒漠動物。棲於高原亞寒帶開闊草甸和寒凍半荒漠、荒漠地帶,此次發現蒙古野驢活動蹤跡,為該物種的科學研究提供了科研樣本及研究數據,也為以後開展的保護行動提供了實際指導。

據內蒙古當地媒體報道,近年來,蘇尼特右旗森林公安局大力開展打擊破壞野生動物資源專項行動,有效地保護了轄區內野生動物資源。同時還對在蒙古野驢常出沒地區投放草料、食鹽等物品,為它們的繁衍生息創造有利條件。(完)

文章@http://news.sina.com.hk/news/20141204/-9-3503124/1.html

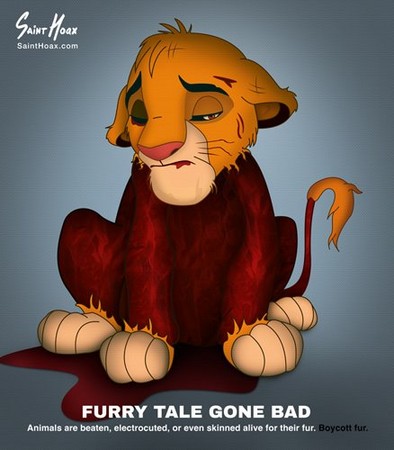

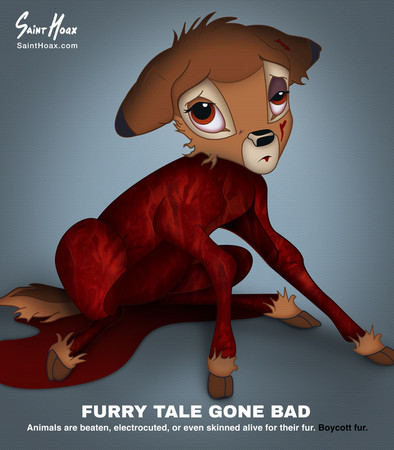

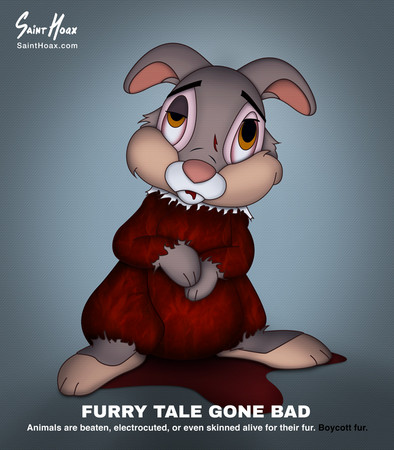

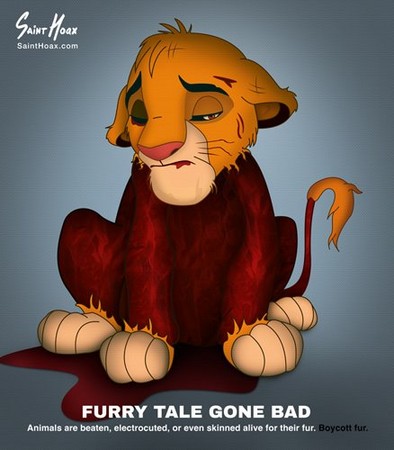

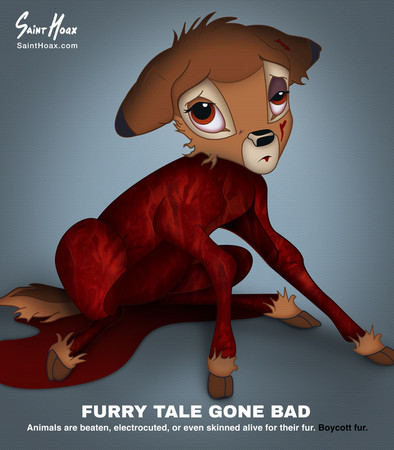

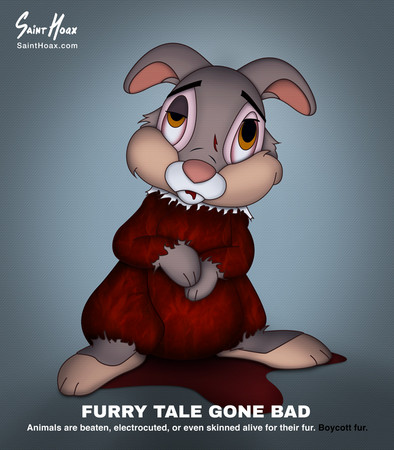

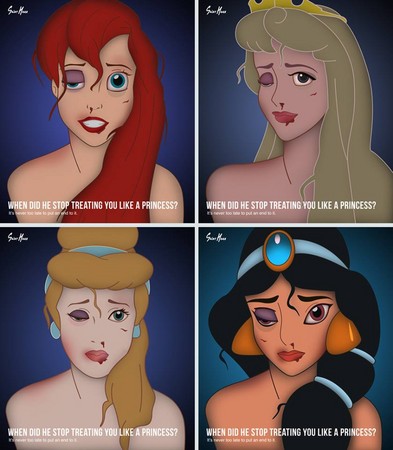

earth看了你還忍心買?迪士尼動物被扒皮 獅子王全身剩血肉 原文網址: 看了你還忍心買?迪士尼動物被扒皮 獅子王全身剩血肉 | ETtoday影劇新聞 | ETtoday 新聞雲 http://www.ettoday.net/news/20141202/433562.htm#ixzz3OW02T3kv Follow us: @ETtodaynet on Twitter | ETtoday on Facebook

反皮草運動在全球各地獲得許多人支持,名人金卡達夏的妹妹克洛伊卡黛珊(Khloe Kardashian)是組織的其中一員,曾穿著假皮草後面噴漆寫「他媽的毛皮」上街。藝術家聖華克斯(Saint Hoax)則想出一個更貼近人曾經有過的童心,將知名迪士尼動畫電影的動物角色「扒皮」,讓大家正視這個問題。

▼克洛伊卡黛珊穿著假皮草後面噴漆寫「他媽的毛皮」上街。(圖/取自Khloe Kardashian的Instagram)

聖華克斯將一系列圖片的標題取名為「Furry Tale Gone Bad」,巧妙的將原本的「Fairy Tale」(童話)改成讀音相似的「Furry(毛皮的) Tale」,從《獅子王》的辛巴、丁滿,《101忠狗》的大麥町幼犬、《小鹿斑比》鹿和兔子、《阿拉丁》的猴子等,都成為他筆下的對象,每個角色都露出楚楚可憐的難過表情,全身剩下一片血肉模糊,地上鋪滿一攤血,令人不忍直視。

▲▼《獅子王》的辛巴、丁滿,以及《小鹿斑比》鹿和兔子都慘被「扒皮」,看了令人怵目驚心。(圖/聖華克斯的blog)

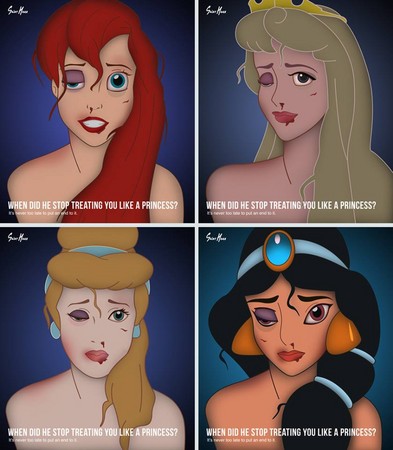

聖華克斯擅長將社會議題用改編童話的方式,讓人感同身受,之前就曾畫《白雪公主》,將劇中巫婆手中的毒蘋果改成薯條,表現出這種油炸食物對身體的致命性。他也曾將迪士尼公主系列的主人翁,像是茉莉公主、小美人魚、灰姑娘等人變得鼻青臉腫,寫下「什麼時候他不再待你如公主?」讓觀看的人深思家暴問題,呼籲這些受害女性隨時都可以站出來。

▼聖華克斯將茉莉公主、小美人魚等公主畫得鼻青臉腫,呼籲被家暴女子站出來。(圖/聖華克斯的blog)

文章@http://www.ettoday.net/news/20141202/433562.htm?from=rss

▼克洛伊卡黛珊穿著假皮草後面噴漆寫「他媽的毛皮」上街。(圖/取自Khloe Kardashian的Instagram)

聖華克斯將一系列圖片的標題取名為「Furry Tale Gone Bad」,巧妙的將原本的「Fairy Tale」(童話)改成讀音相似的「Furry(毛皮的) Tale」,從《獅子王》的辛巴、丁滿,《101忠狗》的大麥町幼犬、《小鹿斑比》鹿和兔子、《阿拉丁》的猴子等,都成為他筆下的對象,每個角色都露出楚楚可憐的難過表情,全身剩下一片血肉模糊,地上鋪滿一攤血,令人不忍直視。

▲▼《獅子王》的辛巴、丁滿,以及《小鹿斑比》鹿和兔子都慘被「扒皮」,看了令人怵目驚心。(圖/聖華克斯的blog)

聖華克斯擅長將社會議題用改編童話的方式,讓人感同身受,之前就曾畫《白雪公主》,將劇中巫婆手中的毒蘋果改成薯條,表現出這種油炸食物對身體的致命性。他也曾將迪士尼公主系列的主人翁,像是茉莉公主、小美人魚、灰姑娘等人變得鼻青臉腫,寫下「什麼時候他不再待你如公主?」讓觀看的人深思家暴問題,呼籲這些受害女性隨時都可以站出來。

▼聖華克斯將茉莉公主、小美人魚等公主畫得鼻青臉腫,呼籲被家暴女子站出來。(圖/聖華克斯的blog)

文章@http://www.ettoday.net/news/20141202/433562.htm?from=rss

訂閱:

文章 (Atom)